岡崎 恒

私は、職業としては経営コンサルタント、ブランド戦略のエキスパートであり、キャリアコンサルタントの資格を持っている。その職業柄、資格柄、様々なキャリアを持つ人にインタビューをしたり、転職希望者から相談を受けたり、面談をする機会がある。

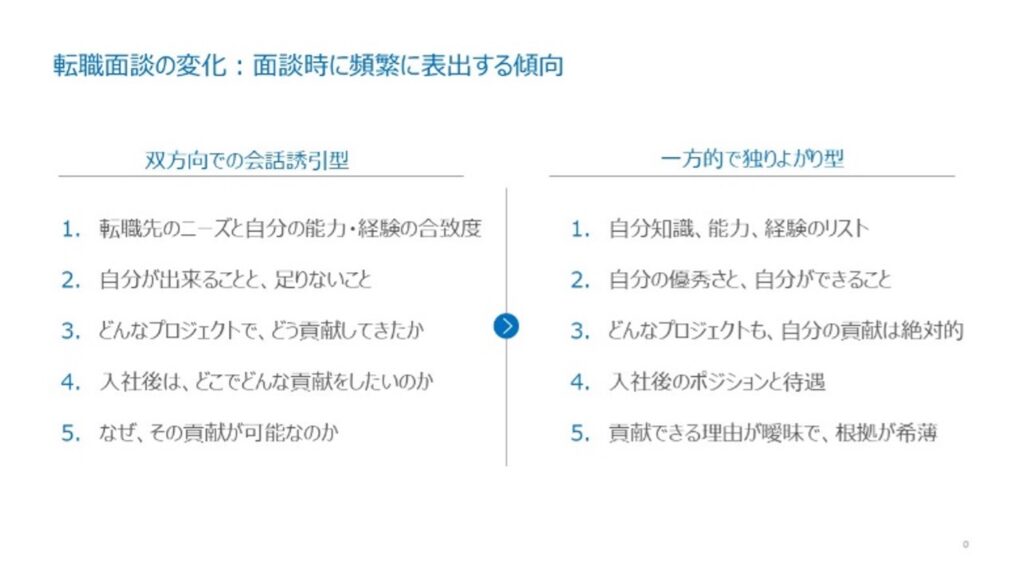

その中で、この10年程で大きな変化を感じるのが転職希望者との面談である。転職を目的とし、この企業に入りたい、ポジションを得たいという目的で相談に来る人の、相談時の言葉、ストーリー、そのストーリーの組み立てと論理が劇的に変化している。端的な表現をすると、この10年位の間に、年齢や経験などにあまり関係なく「双方向での会話誘引型」から「一方的で独りよがり型」に面談の傾向が大きくシフトしていると感じる。現実的には、キャリアに関する10回の相談で、5から6回程度はこの傾向を感じるようになったと思う。なぜ、このような変化が生じているのであろうか。複合的に重なる理由が存在しているのは間違いないが、根本的には自分の能力と経験を入社したい企業が求めることに照らし合わせ、自分がどう貢献できるかを話すストーリーが構築出来ないことが大きな理由だと考えている。自分のやりたいことを明確に定めることが出来ない、自分がやりたいことをやり切るだけの能力や経験に自信が持てない、そもそも時代の大きな変化のスピードに付いて行けないなど、独自のストーリーに至らない様々な焦りが、この独りよがり型を誘引しているように感じる。

下の表を見て欲しい。

「双方向での会話誘引型」の基本は、雇用側と入社したい側の会話が双方向であり、以下のような特徴が中心になる。

- 転職先のニーズと自分の能力・経験の合致度:転職先がどんなスキルや経験を持つ人を、どんなポジションで必要としているかを、自分なりに理解した上で、自分がどの程度、それに合致しているかを話せる。

- 自分ができることと、足りないこと:雇用側が求めるポジションに求められることを面談中に確認し、自分がなぜできるのか、どういうところが足りないのかを話せる。

- どんなプロジェクトで、どう貢献してきたか:プロジェクトの大小に関わらず、どんな目的のプロジェクトだったか、どんな人が参画したプロジェクトか、自分は具体的にどこに貢献したのかを、どんな苦労があったのかなどを、自分の言葉とストーリーで表現できる。

- 入社後は、どこでどんな貢献をしたいのか:上の2と3を踏まえ、入社後はどこでどんな貢献ができるかを、ストーリーとして話すことができる。

- なぜ、その貢献が可能なのか:4で話す貢献できるエリアの理由を、客観的な観点から説明できる。

では、「一方的で独りよがり型」は、どんな特徴があるのであろうか。

- 自分の知識、能力、経験のリスト:転職先が求めるスキルや経験と、自分が持つスキルや経験との合致度よりも、自分は何が得意か、自分ができることはこんなこと、あんなことと、リストの如くひたすら説明する。

- 自分の優秀さと、自分ができること:自分がこれまでどんなに優秀であったか、だから自分はこんなことに貢献できるし、現実的にこんなに優秀な評価を得てきたと、一方的に説明しようとする。

- どんなプロジェクトも、自分の貢献は絶対的:プロジェクトの大小に関わらず、自分が中心になり、リーダー的な存在として大きな貢献をしてきたと、自信たっぷりに説明する。

- 入社後のポジションと待遇:優秀な自分だからこそ、様々なエリアに貢献できるし、貢献できる能力も備えている。

ゆえにポジションや給料面の待遇をできる限り高めて欲しい。 - 貢献できる理由が曖昧で、根拠が希薄:自分がいかに優秀かというアピールはできるが、具体的にその優秀さを後押しする理由や根拠に具体性が乏しく、曖昧な説明になりがちである。

勿論、このような変化が全ての人に当てはまるということではなく、あくまでも傾向として、こういう思考をベースに面談に臨む人がより顕在化しつつあると認識して欲しい。

この顕在化しつつある変化のどういうところが問題なのか、どうすることがその問題の解決に繋がるのかを論じてみたい。

最初に、年齢や経験などに関係のない「双方向での会話誘引型」から「一方的で独りよがり型」の傾向へのシフトの何が問題なのかを解いていきたい。前者は、入社したい側が雇用側の欲しい人材の能力や経験を理解、確認している。それを踏まえ、自分ができること、できないことを明確にし、自分が入社するとどんなことが可能なのか、どこをサポートして欲しいのかをストーリー化して面談に臨んでいる。なので、雇用側はこの人と一緒にどう働くのが良いのか、どこをどうサポートすれば良いかをイメージし易い。一方、後者は雇用側の意図の理解よりも、自分の優秀さを一方的に訴えることを主眼にしている。自分の優秀さがいかに自分のキャリアを後押ししているか、いかに自分ができることが沢山あるか、今までいかにプロジェクトの中心として大きく貢献してきたかにポイントを置いている。従って、雇用側はこの人をどうサポートして良いのか、どう一緒に働くことがお互いのためになるかがイメージし難い状況になる。雇用側が、一緒に働くにはハードルが高いと言わざるを得ない。

では、この後者に当てはまる人を「一緒に働きたい」と感じて貰うために何をしたら良いであろうか。

このシリーズで取り上げていきたいセルフブランディングが、その答えに繋がると考えている。

入社したい側は面談の前に、自分の能力と経験をベースに、できることとできないことを定義し(ブランドとして提供できる価値の源泉)、相手が求めていることと自分の特性との接点を(ブランドとして提供する約束)、魅力的かつ説得力のあるストーリーにまとめなければならない(ブランドの約束を魅力的に示すコミュニケーションメッセージ)。その起点になるのが、セルフブランディングである。セルフブランディングを上手く活用できるようになると、客観的な自分のキャリアストーリーと、入社したい企業との接点を見出すことができるようになり、一緒に働きたいと感じてもらえるストーリーを構築できると考える。

それがセルフブランディングの大きなメリットである。

次回はセルフブランディングの発想を活用し、具体的にどう自分をセルフブランディングするかを論じてみたい。

2024年10月24日

岡崎 恒(おかざき こう)

ボストン コンサルティング グループ Associate Director

外資系総合広告会社にて(ロンドン、パリ駐在を含む)、主にグローバルクライアントのブランド構築、統合コミュニケーションを担当。 その後、より経営戦略に役立つブランド、マーケティング戦略の立案と実践のためにコンサルティングファームに移籍し、B2B、B2Cに関わらず様々な日本企業のブランディングプロジェクトに関わる。 現在、ボストン コンサルティング グループにて、カルチャー改革、チェンジマネジメント、ブランド戦略を担当。ビジネス・ブレークスルー大学にてブランド戦略の講師も務める。