岡崎 恒

前回のコラムでは、ここ10年程の間に、転職希望者の面談に大きな変化が起きていること、その変化に対応するにはセルフブランディングの手法を取り入れると効果があることを説明した。具体的には、雇用する側のニーズに合わせ、自分の能力や経験を魅力的に語れる「双方向での会話誘引型」の人から、雇用する側のニーズに関係なく自分の能力や経験を語る「一方的で独りよがり型」の人が増えていること。雇用する側にとっては、「一方的で独りよがり型」の人と、一緒に働くイメージが得がたいため、この傾向が強い人の転職のハードルが高くなっていることにも言及した。そして、そういう人がセルフブランディングを上手く活用すると、客観的な自分のキャリアストーリーと、入社したい企業との接点を見出すことに繋がり、転職のハードルが低くなる可能性があると論じている。

では、今回のコラムのテーマであるセルフブランディングの手法を説明していきたい。

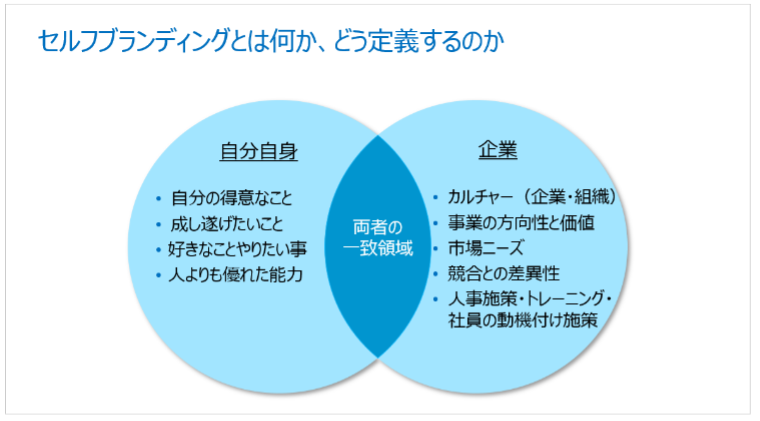

最初に、このコラムにおけるセルフブランディングの定義から入りたい。セルフブランディングとは、自分の能力、経験をベースにした自分自身のキャリアストーリーと、入社したい企業との接点を見出し、雇用側に一緒に働きたいと感じてもらえるストーリーを構築することである。 このコラムを書く起点になっている「一方的で独りよがり型」の人のほとんどは、自身のキャリアストーリーに至る前に、自分の能力や経験を一方的に語り、入社したい企業と自分自身の接点を見出さないまま面談に臨むことが多い。セルフブランディングは、その解決の可能性をサポートする考え方である。

それでは、セルフブラディングの具体的方法に言及していきたい。この図を見て欲しい。

セルフブランディングを実施するためには、以下の考え方を深く掘り下げることからスタートする。

- 自分自身の定義:左側の円は、今までのキャリアを通じて学んだこと、経験したことなどを意味している。自分自身の得意なこと、成し遂げたいこと、好きなこと、やりたいことなどに焦点を合わせ、自分自身がどういう人であるのか、どんな価値を提供できる人なのかを掘り下げて定義していくことである。

- 企業側の定義:右側の円は、入社したい企業がどういう企業であるのかを、ホームページやSNS、人事担当者とのコミュニケーション、可能であれば実際にその企業で働いている人とのコミュニケーションなどを通じて定義していくことを意味する。 具体的には、この2点から定義するのが良いと思う。

- 1)その企業が今までも大事にし、これからも引き続き大切にするカルチャー(その企業の歴史、理念やパーパス、ミッション、ビジョン、バリュー、社員に求める発想、態度、行動、人事制度、社会課題への取り組みなどを集約したもの)

- 2) その企業の根幹となる事業が提供するの価値や競合優位性、事業に対する市場ニーズの変遷、人事施策、社員の動機付け施策、研修やトレーニングへの考え方と実施方法など

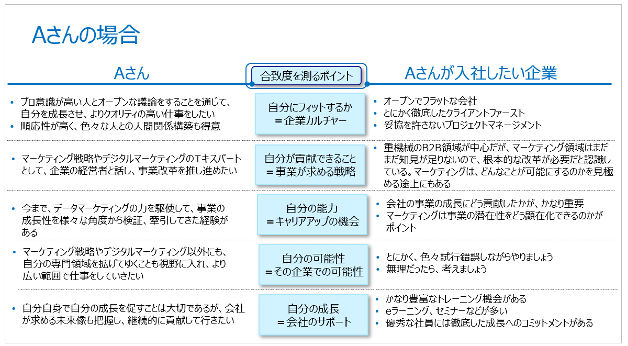

次に、この2つの円の視点をベースに、真ん中の両者の一致領域を定義してみたい。この両者の一致領域が広ければ広いほど、転職希望者にとっては、自分が選択し、キャリアを積む価値のある企業であると考えられる。定義するためには、以下の5つの確認事項を、実際に言語化してみると良いと思う。

- 1)そもそも、自分自身がその企業にフィットするのかどうか

- 2)これまでの自分の経験、知見で培ってきた能力は、その企業が求めていることにどう貢献できるのか、その貢献は自分ではないと貢献できないことなのか

- 3)自分自身の能力を活かしていくと、どんなキャリアアップの機会があるのか、どのように能力は評価されるのか

- 4)その企業に入社することにより、自分がやりたいことや成し遂げたいことが達成できる可能性はあるのか

- 5)自分自身が成長を続けるにあたり、成長をサポートする研修、トレーニングなどの機会があるのか

以下の事例は、マーケティングのエキスパートであり、デジタルマーケティングに精通しているAさんが、重機械系のグローバル企業に入社する可能性を模索するにあたり、Aさんのやりたいことと重機械系企業の方向性の間にどの程度の一致領域があるかを示し、最終的にはAさんがこの企業をキャリアを積む価値のある企業として判断できるかどうかを示している。

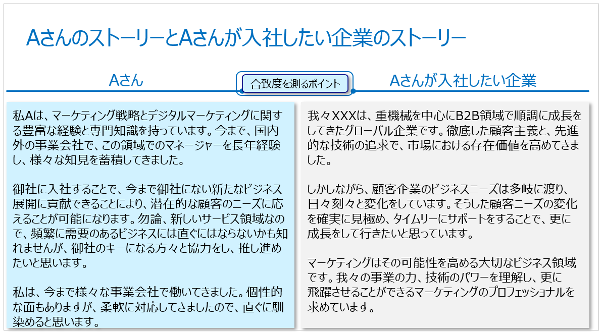

この5つの確認事項をベースに、Aさんがこの重機械系の企業を選択する価値があると判断した場合、次に必要になるのは、 自分の価値とこの企業が求めることとの接点を上手に語れるようになることである。Aさんのセルフブランディングであり、面談時にフルに活用できるセルフブランディングに基づくキャリアストーリーの作成である。以下が5つの確認事項をベースに、Aさん自身が自分で作成したキャリアストーリーの例である。

Aさんが入社したい重機械系の企業での面談の際、彼がこのキャリアストーリーをベースにすると、Aさんは企業側からの質問の意図に応じて、自分がどんな人で、何が得意であり、どんな課題を自分に感じており、入社する機会あればどこにどう貢献できるのか、将来的にどんなことをしたいのかなどを、このストーリーを使って柔軟に対応できるようになる。何よりもAさんは入社したい企業の状況をキャリアストーリーをベースに理解していることが、臨機応変な対応を可能にする。

このキャリアストーリーを作成するにあたり、転職したい企業に魅力的なストーリーになっているかどうかは、以下のチェック項目を参考にして頂きたい。クリアしている項目が多ければ多いほど、自分自身を上手にセルフブランディング出来ていると判断できる。

自分自身:

- 自分らしさ、強み、能力をベースにしたキャリアストーリーになっているか

- 自分の現在の姿というよりも、転職したい企業が未来への可能性を感じるキャリアストーリーになっているか

- 自分が何でもできる、どんなことにも貢献できるということではなく、何ができるのか、何が課題なのかが描かれているか

企業側:

- その企業らしさ、強み、能力をベースにしたストーリーになっているか

- 企業の現在の姿というよりも、未来への事業の可能性をベースにしたストーリーになっているか

- 企業側の社員への成長へのコミットメントレベルを明確にしているか

2回に渡り、キャリアコンサルタントが考えるセルフブランディングの価値とその方法を論じてきた。 「一方的で独りよがり型」の人の増加は、様々な複合的な理由が重なっていると思う。しかしながら、自分の能力、経験、自分のやりたいことや成し遂げたいことを見定め、入社したい企業のカルチャーや事業の方向性との一致領域を定義し、自分なりのキャリアストーリーを構築していくと、その傾向はかなり改善されていくのではないかと思う。それがセルフブランディングのパワーである。

2025年2月3日

岡崎 恒(おかざき こう)

ボストン コンサルティング グループ Associate Director

外資系総合広告会社にて(ロンドン、パリ駐在を含む)、主にグローバルクライアントのブランド構築、統合コミュニケーションを担当。 その後、より経営戦略に役立つブランド、マーケティング戦略の立案と実践のためにコンサルティングファームに移籍し、B2B、B2Cに関わらず様々な日本企業のブランディングプロジェクトに関わる。 現在、ボストン コンサルティング グループにて、カルチャー改革、チェンジマネジメント、ブランド戦略を担当。ビジネス・ブレークスルー大学にてブランド戦略の講師も務める。